Jardín de Opuntias

Antes de apearme del taxi en la parroquia El Progreso, señalé al joven conductor un lugar inconfundible para hacerlo, el Ceibo patrimonial. Y ahí me bajé a pesar de que el amable conductor, como para que cambie de destino sobre la marcha, me dio la noticia luctuosa de que el mentado Ceibo había colapsado, junto con la casita de madera construida aprovechando el ramaje, a media altura del amplio tronco que tenía a su haber el récord de ser el ceibo más antiguo y monumental de las Islas Galápagos. No le avisé que mi propósito no era visitar el árbol que había tenido la suerte de observarlo, a prudencial distancia y por los cuatro costados, tantas veces como he subido de Puerto Baquerizo a las tierras altas de El Progreso (330 msnm). El gran ceibo se había constituido en el punto de partida del viaje al fondo del Jardín de Opuntias. “Si no conoces el Ceibo, no conoces Isla San Cristóbal”, recuerdo que rezaba en lo fundamental una pancarta publicitando el ingreso a sus instalaciones turísticas incluyendo la opción de alojamiento en la Cueva de Cobos, y, viéndolo bien ahora, era indudable que el árbol fue hasta su derrumbe, en un día aciago de 2020, solitario sobreviviente de la época medular de la colonización de la isla. El Ceibo patrimonial –se ha calculado su edad en más 300 años–, fue maduro testigo de la fundación, auge y desaparición de la hacienda azucarera e ingenio El Progreso (1879 – 1904). Persisten las ruinas y la leyenda de la mansión, que cronistas antiguos e historiadores actuales coinciden en describir como fastuosa, en el pueblito homónimo. Ido el esplendor del ingenio El Progreso, se percibe el desastre ambiental y el contenido histórico legados por los bárbaros de la industrialización. Acá, en el mirador de El Progreso y mejor todavía caminando hasta el fantasmagórico mirador del recinto La Soledad, hay espacio y tiempo para fabular con la dura realidad y visiones feudales de Manuel J. Cobos. Por añadidura, los restos del hombre concreto que quiso convertir a Isla San Cristóbal en potencia mundial del desencanto o sea del monocultivo de la caña de azúcar, yacen sepultados a pocos metros del Ceibo, cual, a pesar de la mutilación no está muerto, sus raíces y el tronco inferior permanecen al igual que el servicio de cafetería.

Descendía por la carretera lastrada de colores pardos, ferruginosos, que viene remplazando a sucesivas capas de asfalto, la vía atravesando sendas fincas agrícolas se adornaba con intermitentes y perladas trompetas de floripondio o guanto (Brugmancia arbórea). Los charquitos, remanentes de agua lluvia, hacían de abrevaderos de pinzones inquietos, traviesos. La garua y bruma matinal se había disipado y la tierra despedía aromas dulces que hacían añorar los perfumes de los cedros dispersando semillas verdes en piso húmedo, fragancias otrora aspiradas cuando extravíe, en una Y crucial, la referencia de la finca El Cafetal. Entonces me encontré de repente en la huerta del macareño Valle-Vera, solicitando información de cómo llegar a donde buscaba ir. Valle-Vera, además de devolverme al camino real guiando en el atajo selvático que hizo que gane terreno en vez de perder retrocediendo a la bifurcación, me obsequió jugosa papaya que me serví antes de hacer la primera visita al tope del Jardín de Opuntias.

Al cabo de año y medio del fallido intento de hacer un segundo viaje al fondo del Jardín de Opuntias, me hallé descendiendo sin reparos por estrecho senderito, de a uno, con rumbo cierto a la ensenada sin nombre de forma de herradura, que en sí es el meollo del viaje. El senderito se abrió manso para dejar atrás el tramo último de finca El Cafetal, que a la sazón fue un paseo sabroso a la sombra de los cedros. No hubo el detente mental y físico, que en una mañana de bruma y lluvia de enero, hizo que desista de hacer el senderito de la ensenada porque no cargaba el buen talante para enfrentarme al entresijo de plantas invasoras indeseables y espinadas como la supirrosa. En aquella jornada de enero la maleza casi cerraba la estrecha trocha, de repente hubo un factor determinante que decidió a mi favor, cual súbita iluminación aterrizó a mis pies el pretexto ideal para suspender la tarea de bajar a la ensenada sin traumas emocionales, es decir, inmunizado a lo que un loquero urbanícola podría denominar: culpa del intrépido expedicionario por abandono del proyecto de un día bello. Las inequívocas huellas de un perro que podría ser de tamaño mediano a grande como la de un husky siberiano o border collie, pastor inglés… ¿qué sé yo?, eran marcas nítidas en el suelo arcilloso húmedo, y se agigantaron a mis ojos al grado de traerme el recuerdo patente de un asunto tenebroso, El sabueso de los Baskerville (ente canino de la novela cumbre de Arthur Conan Doyle, poniendo a Sherlock Holmes a resolver su más sonado caso de fines del siglo XIX. El sabueso de los Baskerville, influyó en Umberto Eco para la creación del personaje Guillermo de Baskerville, fraile filósofo y supremo detective del siglo XIV, en la novela de inspiración medieval, El nombre de la rosa). Así que no desperdicié la señal canina para hacer una honrosa retirada del descenso a la ensenada-jardín, rescatando lo bello de una fallida excursión. Sin más di medía vuelta, y, subiendo de regreso al punto de partida de la casita del árbol, me decía que fui afortunado al evitar la vista de opuntias tristes, cenizas, ahogadas por yerbas invasivas; que me libre del paso a la charca salina, previa a acceder a la ensenada, paso que iba a estar inundado y convertido en barro y aguas hediondas para batir; que para colmo el aguaje de marea alta habría borrado la playita inclinada y el paisaje de la ensenada rocosa en forma de herradura, esfumando cualquier motivo para la siesta.

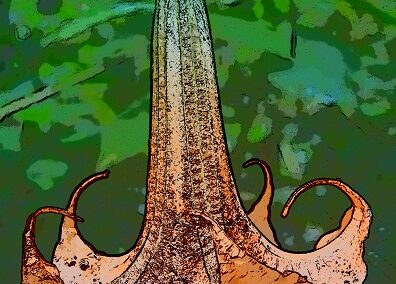

En todo caso volví y concluí lo que no fue dado hace dieciocho meses y, por añadidura, la cosa superó en cuadros prístinos a la primera excursión a tope. El senderito color ladrillo, salpicado de cabezas de piedras grises brotando de la tierra apenas húmeda, estaba limpio a la vista debido al desbroce de la maleza y se hizo más notoria la mano humana auxiliando a las opuntias que asomaron si no desahogadas por completo de sus depredadores vegetales, sí con la aureola de estar en proceso de volver a ser un jardín alegre, esto si se continúa en la lucha contra la erradicación de especies aniquiladoras de su hábitat. Tal vuelco se dio en el paisaje del senderito serpenteando entre opuntias gigantes próximas al nivel del mar, que se presentó un espécimen digno de ser nominado para árbol patrimonial, cómo no palpar a gusto su tronco llameante y enhiesto, laminado por capas de rojo fuego cual Polylepis incana -el árbol de papel del páramo andino-.

Cruzando la charca salina acotada por mangles de orilla, la angosta playa inclinada de otrora, la ensenada brava que no suscitó la celebración de la siesta, cedió a dilatado banquete de pinturas salvajes: la ensenada de forma de herradura rocosa cundía en el ciclo de bajamar, el plano horizontal de arena y rocas dio forma al mirador que surgió para distraerme con la laguna donde juveniles lobos de mar disfrutaban de sus acrobacias. Más tarde caminé por la playita ancha que permitió la marea baja y que gracias a que años atrás la conocí con su otra cara ceñuda y parca en el apogeo de pleamar, obtuve el beneficio del contraste. Me decía que si a manera de un bajativo exquisito me encontraba con el Cucuve se San Cristóbal, la mañana-tarde de la jornada “Jardín de Opuntias” tendría un epílogo de lujo, y lo tuvo pero no con la presencia de los queridos cucuves que hicieron caso omiso al caprichoso reclamo del bípedo implume, sino por la procesión playera de cangrejos ermitaños (Coenobita compressus), de la que fui afortunado espectador. Estos singulares cangrejos van de mayor a menor cargando su casa a donde fueren, y, si el churo que los acoge se queda corto al tamaño del cenobita o ya está obsoleto, él busca y encuentra otro y otro caracol vacío al que habitar hasta que la muerte los separe.